宗教にまつわるコミックエッセイのおすすめをまとめてみました。

私は、信心が薄く、初詣ですら面倒がって行かないことがあります。それでも他人の信仰には興味があります。

おそらく宗教の、理屈だけでは理解できない、人間の本能と繋がっているところに惹かれるのでしょう。

否定的であれ肯定的であれ、宗教を語る作品が好きです。今回はそのまとめです。

聖職者の仕事

『ミャンマーで尼になりました』天野和公

子どもの頃から宗教的なものにあこがれがあった著者は、結婚して寺嫁となる。そして、ミャンマーで尼になり修行をすることにした。ミャンマーの仏教文化や、尼同士のやりとり、そして宗教思想を語る本。

面白おかしい話かと思ったら、意外と信仰について突っ込んだ話をしていて興味深かったです。

ミャンマーにやってきて自分の宗教観について考えたり、人と信仰について話し合ったり、真面目な本でした。

私は信心がない方ですが、こういう価値観を持っている人がいるんだなと思うと面白いです。

寺での生活も知らないことばかりで面白かったです。先輩の僧侶との関係や、修行中の独特の文化などが読めます。そうそう体験できないようなエピソードなので漫画にしてくれて助かります。

『ウチのダンナはサラリーマン山伏』はじめ

結婚相手は、週末に修行に行くサラリーマン山伏だった。新婚旅行は山、結婚式は仏式、交換する念珠にこだわる彼。山伏の独特の文化に振り回されつつも、著者は夫を通して修行の思想に触れていく。『あおくび大根』の作者が送る異文化結婚エッセイ。

たまにお寺関連のニュースを見るときに登場する山伏。あの人たちは、普段どんな生活をしているんだろう? と思っていたのでその一部を見られてよかったです。

平日は普通のサラリーマン、週末に山伏の修行をする著者の夫。その掛け持ちは結構大変で、お金もかかるし時間もかかります。

ではなぜ修行をするのか? というと、衆生の救済を願うため。自然からエネルギーをもらい、自分の中に取り込みます。

私は信心がないので祈ることには興味ないですが、思想としては面白いです。基本的に自然への信仰なんですね。知らないことばかりで面白かったです。

『坊主Days』杜康潤

漫画家、杜康潤の実家は臨済宗の寺。住職である兄に聞き取り調査をしつつ、僧侶になるまでの苦労や、寺での日常を語る。僧侶になるまでの修行の厳しさ、住職として地域を支える多忙さ、現代ならではのお寺の事情など、宗教が身近に感じるかもしれないコミックエッセイ。

修行のことも寺の運営のことも、実際内部のことを聞いてみる機会がないから新鮮で面白かったです。寺の人間しかわからない僧侶同士の独自の文化や、それを取り巻く人々の行動が興味深かったです。

特に面白かったのが修行にまつわるあれこれで、托鉢のこと、食べ物のこと、日々の生活のこと、そのどれもが俗世とかけ離れていて驚きました。でも宗教をやるってそんなものなのかもしれないですね。

修行僧の行動ひとつひとつに決まりがあって、朝起きる瞬間から、寝るまでルールの中にどっぷり浸かっています。これで何だかんだ納得して僧侶になっているところが、信心のない人間からは不思議です。

『神主さんの日常』瀬上あきら

埼玉県に存在する三峯神社。漫画家である著者はその神社の神職を取材する。そこからわかったのは、神主という仕事の大変さだった。力仕事が多かったり、祭祀に使うものを手作りしたり、賽銭泥棒への対応だったり……意外と知らない神主の日常を知るコミックエッセイ。

山を登ったり重たいものを持ったり、体力仕事が多いのが印象的でした。結局フィジカル……。大雪で雪かきをしながら祭祀をやっているくだりも面白がっていいのか哀れめばいいのかわからなかったですね。

適度に休んでくれとは思いますけど。

兼業神職の話も面白かったですね。

農家と兼ねている人がいるのは知っていましたが、お払いをやったり儀式をやったりするときは神社に行って仕事をする。長い期間神社の仕事をやっていると作物を駄目にしてしまう……という話に笑いました。

他の神社と兼ねている人も、かけもちは大変そうでした。

普段あまり知る機会のない世界なので、楽しく読みました。

宗教二世

『カルト宗教信じてました』たもさん

母親が「エホバの証人」に入信し、自らもエホバの証人に引き入れられてしまった著者。幼いころ頭に刷り込まれた価値観を、当たり前のものとして暮らしてきた。しかし信者の中では不真面目な夫と結婚し、子をもうけてから、少しずつ団体に疑念を抱き始める。

私自身には信心がないけれど、宗教に救いを求めること自体は否定できるものではないと思っています。それでも自分より立場の弱い人間に価値観を押し付けたり、コントロールしようとしたりするのは違います。

著者は子どもの病気をきっかけに、エホバの証人とはっきり決別することになります。エホバの証人は輸血を否定するため、信仰を捨てなければ子どもを救えませんでした。追い詰められた著者が決断するシーンは心が動かされました。

しかしエホバの証人の人たちは、表面上は優しい人が多いのが悲しくもあり恐ろしくもありました。その優しさが嘘だとは思わないけれど、根本的に価値観がずれているから話がかみ合わないんですよね。これはコロナウイルス陰謀論の話にも似ています。

著者はたまたま自分で気づけたからいいけれど、信仰に溺れた人は一生そのままの場合も多いのでしょうね。

『よく宗教勧誘に来る人の家に生まれた子の話』いしいさや

子どものころ、母親の宗教に付き合わされていた著者。頻繁に行われる集会や、布教活動で自由な時間が少なく、また、友達付き合いや男女交際も強く制限される。普通の生活が送れない辛さに、徐々に宗教に対して信頼を失っていった著者は、棄教することを望むようになる。描かれている内容のグロデスクさとは裏腹に、作風は淡々としています。しかし淡々とした作風だから内容を客観的に見られるところもあります。

友達付き合いが厳しく制限され、誕生日祝いやクリスマスも行うことができない。クラスで浮きがちになり、積極的に人と関われなくなった著者のことを思うと心がつらくなりました。

潔癖すぎる教義ゆえに、性的なことや男女交際も厳しく制限され、思春期になった著者が教義と自分の感情の間で葛藤する姿は悲しかったです。

『「神様」のいる家で育ちました』菊池真理子

自分の親は宗教を信じていた。それだけで長く排斥感を感じ、生きるのに悩む人々がいる。自らも宗教2世である著者が、2世たちに聞き取り調査を行い、そのエピソードを漫画に起こした。2世たちの宗教との決別、そしてその後の人生とは……。

んでみると描写に過激なところはなく淡々としていて、いい意味で驚きました。「宗教が憎い」というストレートな苦しみは少なく、「愛してもらったのに親の価値観は受け入れられない」とか「神の存在は信じたいが、多様な価値観を認めない宗教コミュニティが息苦しい」とか、内面の葛藤が強く描かれています。

カルト宗教に悩まされていたとしても、「じゃあやめたら?」と気軽に言われて怒る宗教2世は多いようです。「信じたい」でも「宗教がつらい」の間で揺らいでいるからです。

信仰は捨てなかったけれど宗教コミュニティから離れた人や、信じる親と信じない子とでほどほどの距離感で付き合っている家庭もあり、一概に「宗教は悪」と断じている作品ではありませんでした。

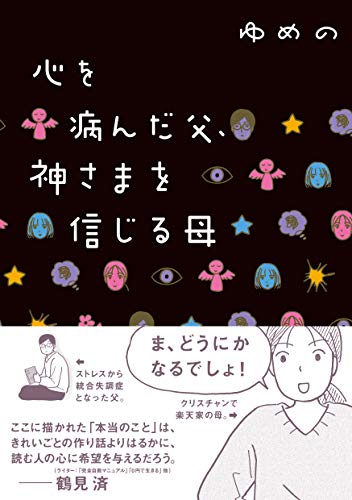

『心を病んだ父、神様を信じる母』ゆめの

キリスト教徒の母と、気難しく扱いづらい父。やがて父は統合失調症を発症し、一家は父の妄想に悩まされることとなる。不穏で気まずい家庭の中、母は神の教えを支えに生活していた。

最近は宗教二世というと心理的虐待、マインドコントロールというところが強調されることが多いです。逆に、こういう形で宗教というものを観察できるのは多様性の点でいいかもしれません。

統合失調症患者として登場する、父親がなかなかダメな人でした。頭がいいのに悪い意味で理屈っぽいです。家族に迷惑をかけ、ついには精神疾患を発症してしまいます。精神疾患になるのは本人の落ち度ではないにせよ、周囲は大変だったでしょう。

作品の後半で、父親もクリスチャンになります。信仰を持っても人格は変わっていないので「よい父親になった」とは言えません。ただ妻と信仰という拠り所を共有することはいいことなのかもしれません。

『とある宗教に母が3億円お布施しまして』HARU

明るい母が、カルト宗教にハマってしまった。裕福な祖父からお金をもらって高額な霊感商品を買い、家では宗教的な暴言を言う。おりしも引きこもりや不登校でばらばらだった著者家族は、母親だけではなく、自分たちとも向き合うこととなる。

母親が宗教にハマったことで、家族の関係はぎくしゃくし、家計も不安定になってしまいます。

一方で、著者の家は母親が家の歪みを一気に引き受けており、他の家族は自分のことで精一杯でした。

いわば母親はこの家庭の炭鉱のカナリアで、家族が離散の危機にあるのを、カルト宗教にハマることで止めたと解釈することもできます。

カルトにハマるのは普通の人であり、その家族も普通の人なのだなあと思いました。

著者が豹変してしまった母親を見て妹と泣くところは胸が詰まりました。親がこうなってしまったら誰でも泣きます。子どもを悲しませるのはやめてほしいです。

巡礼・参拝

『日本一の「婚活スポット」を拝み倒す! 出雲縁結び散歩』まのとのま

二人組の漫画家であるまのとのまが、今度は出雲に旅行に出かける。縁結びにまつわるパワースポットをめぐり、周囲のグルメや文化に触れる。出雲にある神々の伝説、言い伝えも紹介。盛りだくさんな旅行コミックエッセイ。

神社については、神秘的……というより俗っぽい部分も多いです。多分これ最近発生した信仰ではないかな、というのが散見されます。

神社の中でよくわからない行動を取っている人もいますし。

しかし、どれだけ歴史があっても信仰というのは俗っぽい部分を含むものなのかもしれないです。むしろ俗っぽい信仰を受け止めてきたから今まで宗教としてやっていける可能性はあります。

興味深かったシーンがひとつあります。神社のまわりにお酒をまくお祈り方法が流行っていましたが、神社によるとそれは禁止されているのです。

来てもらえるのはうれしいでしょうが、一般の人に出どころ不明の信仰が流行って神社の方が困ることもあるんでしょうね。

神社に参拝するときは、きちんとそこのルールに従いましょう。

『てくてく巡礼~秩父札所三十四ヶ所観音霊場&三峯神社~』蛸山めがね

秘仏が公開されることをきっかけに秩父に興味を持った著者。彼女は秩父の寺院をめぐって巡礼をする。山と山を歩きながら、秩父における信仰や文化に触れていく。巡礼をする中での交流にも心癒されていく。

巡礼の文化がある土地は、地元の人が巡礼者に親切にすることがあります。ごく普通の旅行ではあまりない距離感です。そこが面白かったです。

巡礼者同士も助け合ったり声をかけ合ったりするのが印象的でした。同じ道を誘い合って一緒に歩いたり、この先の道について教えてくれたり。

巡礼を通して、人間とのコミュニケーションを得るのは面白いです。

四国のお遍路にも似たような文化があるので、遠く離れていても巡礼に対する気持ちは似かよっているのだなあと思いました。

『ヨーロッパスピリチュアル街道を行く!』赤池キョウコ

ロンドンに住む著者は、大病をしたことをきっかけに「祈り」について興味を持つようになる。聖水の街、ルルドや癒しの奇跡の伝説を持つ教会を巡り、ケルトの伝説スポットを訪ね、アウシュビッツ収容所で歴史について考える。

日本にいるとキリスト教における巡礼の話をなかなか聞くことがありませんから、実際に現地に行ってみて感じたことを描いてくれるのは臨場感がありました。信心のない人間にとっては「雰囲気に飲まれているのでは……」という部分もありましたが、昔の人がそれだけの感情をこの宗教施設に込めたのも確かなんでしょうね。

あまり「祈り」というものを信用していない私は、著者とは価値観が違います。ですが「祈り」をただ願いを叶えるため、運を授かるためではなく自分の内面と向き合う行為だとする著者の価値観はきちんと作品の中で筋が通っています。

そもそも著者が出会った病も、作中に登場するアウシュヴィッツで行われた惨殺も、とても理不尽で、ただ理屈だけを並べられても納得がいかないことだと思います。そういう理不尽に決着をつけるために、宗教や信仰が必要な局面があるのでしょうね。

『こっそり行きたい 欲望ご利益神社』ichida

彼氏と別れ、さらにその彼氏にストーカー扱いされてしまった主人公。元彼への恨みつらみや、新しい恋愛への願望とともに、東京の神社を巡る。さらに神道に興味がある同僚とともに京都旅行へ。そこでもさらに神社を巡り、今までのネガティブな感情を願いにしてぶつける。

主人公は彼氏にフラレて傷心の女性。自分の不幸ゆえに他人を妬んでしまうこともしばしば。

そんな彼女が神社にお参りし、ネガティブさの伴う願いを吐露していくのが生々しくて笑えました。

紹介される神社も、大きな神社だけでなくニッチで小さい神社も含まれていて、知的好奇心が満たされました。

昔の人が過去の偉人だの、遊女だのにあやかって、社を立て、何だかんだとお祈りをしているのが人間味があります。

信心はありませんが、人間の「何となくご利益がありそうな気がする」という思いの源泉を見に行ってみたくなりますね。

『イスラエルに行ってみた』『パレスチナに行ってみた』りえぞう

中東のイスラエル、そしてその中にあるパレスチナに向かった連作コミックエッセイ。

イスラエル自体はユダヤ人の国ですが、実際のところキリスト教徒やイスラム教徒多く住んでおり、その上多数の宗派に別れています。そんな他宗教の町で、ひりつくような勢力争いをしながらエルサレムはここまでやってきたんだなあと思うと悲しいような感慨深いような複雑な気持ちになりました。

そして、アラブ系イスラム教徒たちが主に住んでいるパレスチナ自治区編。観光と言いつつも、ふたつの民族が対立する町を歩くさまは、ひりつくような緊張感があります。

著者はパレスチナ自治区にある宗教施設や、歴史的な場所を巡りますが、どこに言ってもイスラエル軍兵士に出くわします。イスラエルの兵士はパレスチナ人を厳しく監視しています。

歴史的、文化的な施設に大きな銃を持った兵士がうろうろしているのは、なかなか冒涜的な風景に見えます。

抑圧の中、日々の暮らしを続けることこそが抵抗の証とするパレスチナの人々が印象的でした。

『宿坊さんぽ』上大岡トメ

寺院に付随している宿泊施設、宿坊。そこでは一般の人向けに修行の体験が行われている。著者は日本のいろいろな宿坊をめぐり、そこでしか味わえない経験をする。精進料理を食べたり、修行したり、座禅を組んだり……日本の仏教文化を学べる宿坊を語る漫画。

俗世間を離れ、聖なる場所で心を癒す。旅行とやることも異なります。掃除をしたり、瞑想をしたり、写経をしたり。

独特ですが、それゆえに一度やってみたいと思います。こうして静かな場所で自分を振り返るのは良さそうです。

宿坊にもハードなものから軽いものまであって、「できるだけ音を立ててはならない」というルールがあるところもあります。だけど修行しているお坊さんよりはゆるいルールのようです。お坊さんは大変ですね、

たくあんを噛むのにも気を遣うのには笑いました。

旅行記としてはなかなか見ることのないネタばかりで、題材が面白かったです。一度くらい行ってみたいですが、きまりが厳しいところはきついかもしれません。

以上です。興味があったら読んでみてください。